刺繍の入った布製の表紙を作ってみる

以前から作ってみたかった、布製のファイル表紙を作りました。

あまり大きくなく、刺繍が入っていて、クリアファイルなど好きな中身を入れたり外したりできるものを…とずっとイメージが決まっていて、ファイルの金具や角を包むパーツなどを少しづつ集めていました。

仕事の製作で忙しく、色々集めた材料などを1年以上(!)放置したままでしたが、遂に活用する時が来ました…

( *˙ω˙*)و

本格的な製本の作業はしたことがなく、手探りで作り方を考えながら進めました。

作り方手順、と言えるようなまとまった内容にはなっておりませんが、だいたいの進め方などをまとめてみましたので、よろしければご参考にされてくださいね(◜ω◝)

刺繍の入った布製の表紙を作ってみる

1 表面をつくる

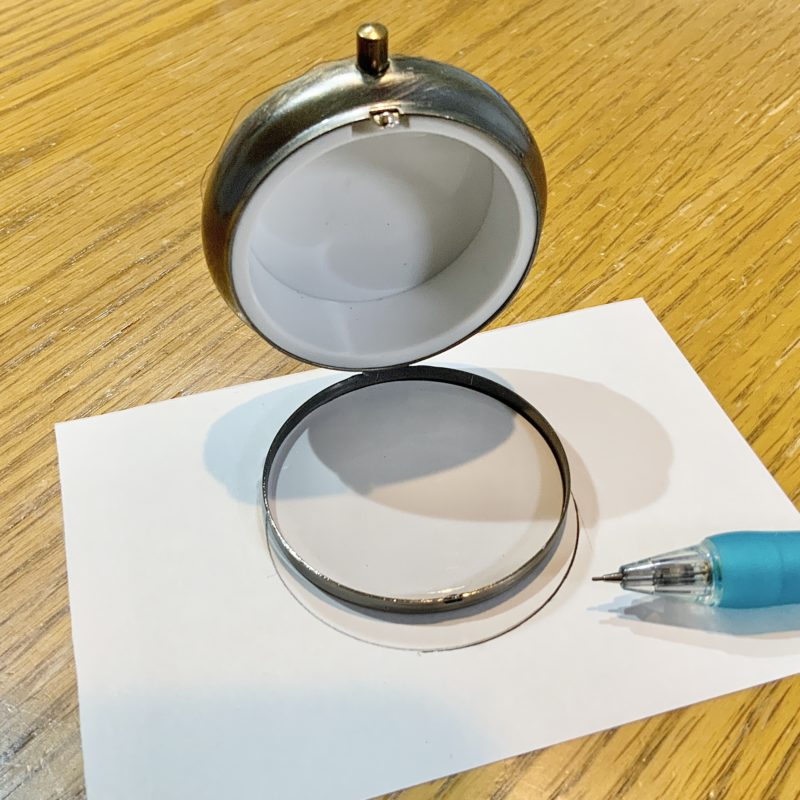

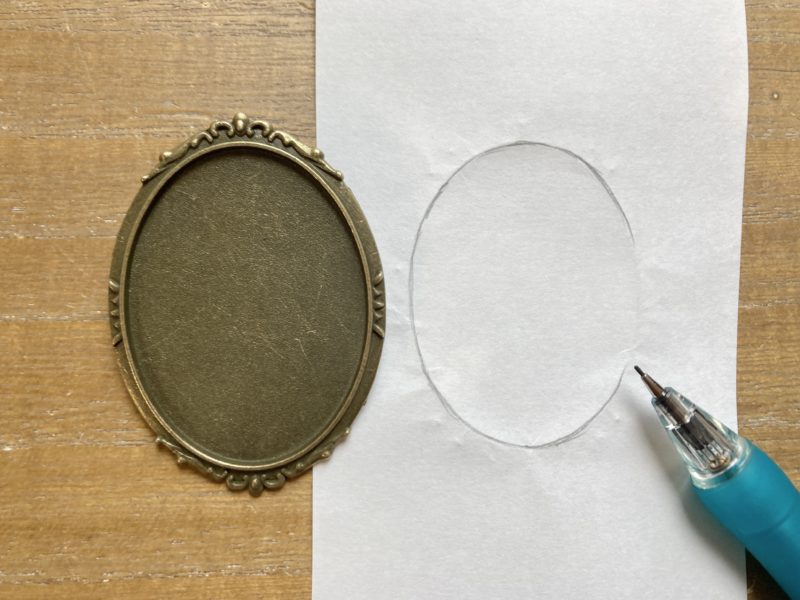

マウスのファイルは、表紙を丸く抜いて、その下に刺繍布が入るような感じにしたいなぁと思っていました。

表面の質感はふっくら柔らかい感じが希望。

さてどのように作っていこうかな…と考えるところから始まりました。

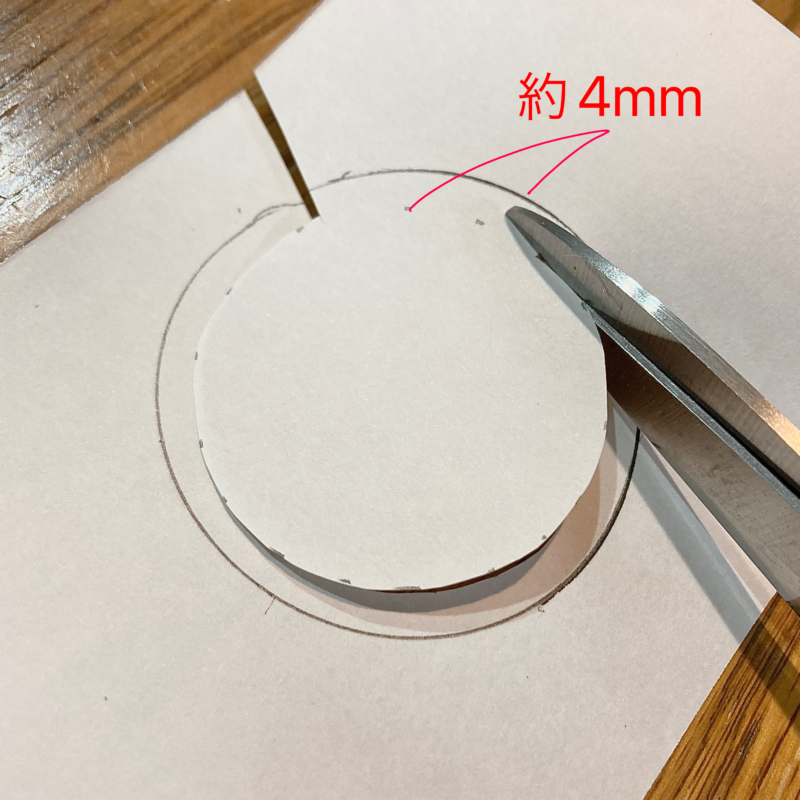

①まずはイラストボードの中心を丸カッターで抜きました。

コンパスにカッターがついているだけなので、これで本当に綺麗に抜けるのか???と不安になる構造でしたが、全く問題なしです。

とっても綺麗に抜けて大満足( *˙ω˙*)و

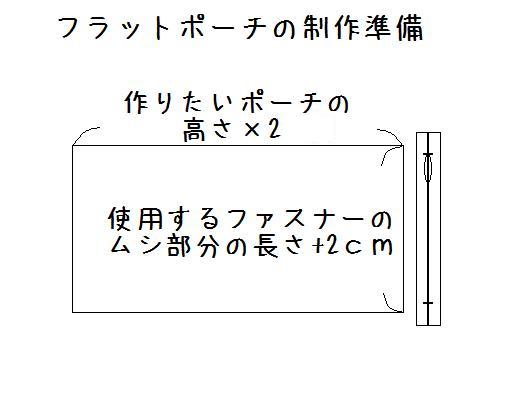

②イラストボードをカットし終わったら、表面をふっくら柔らかい質感にするため、布との間にフェルト芯を貼っておきます。背表紙の部分はすぐにくたびれそうなので、スレキ(丈夫な綿布)を貼って補強しました。

貼るときは、ボンドや両面テープを使っています。

ボードの芯が出来上がったら、上に水色の表布を貼っていきます。

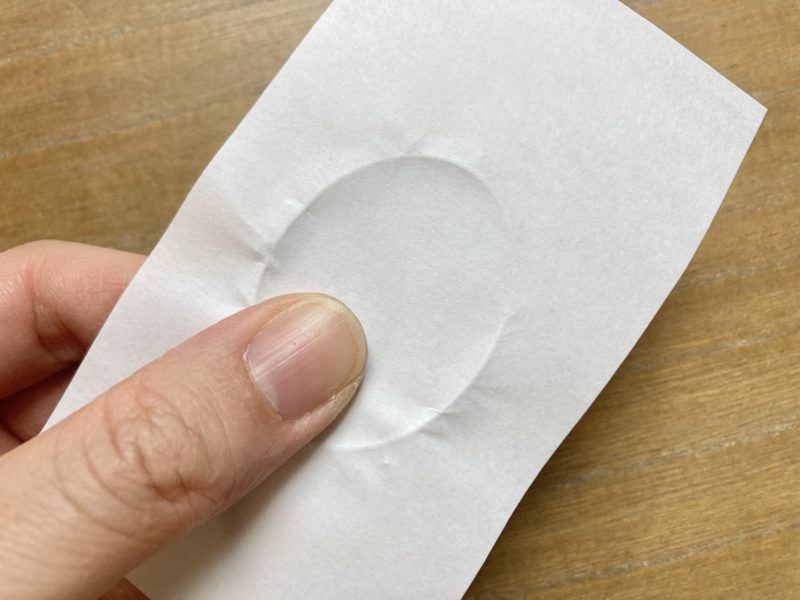

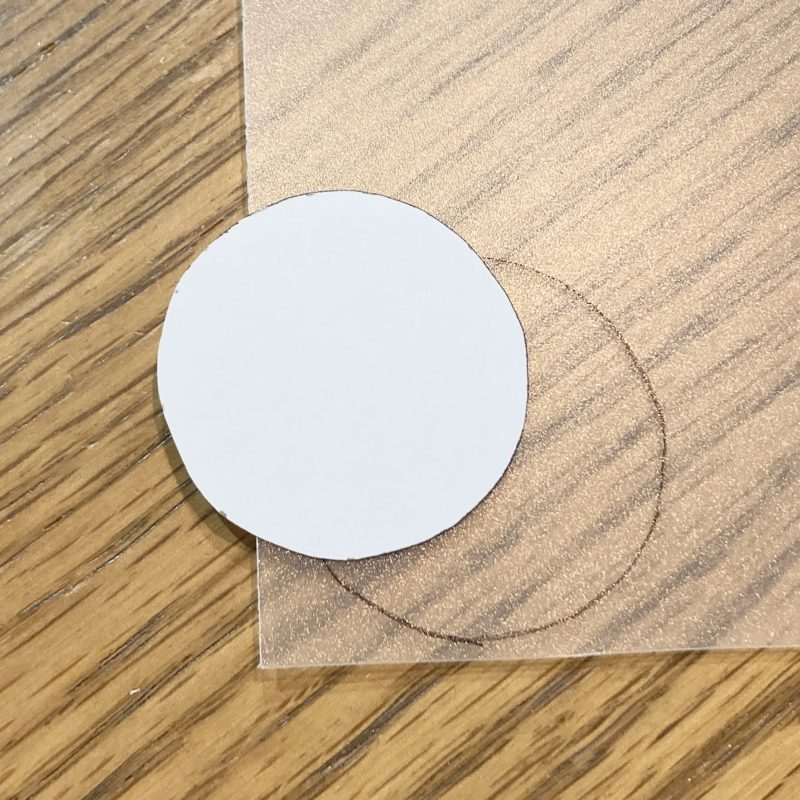

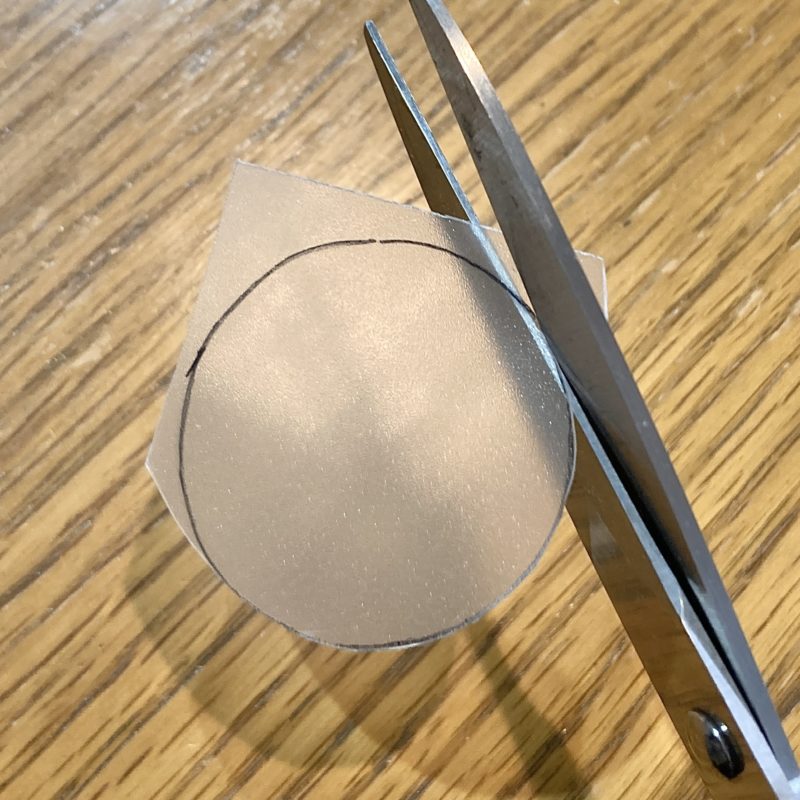

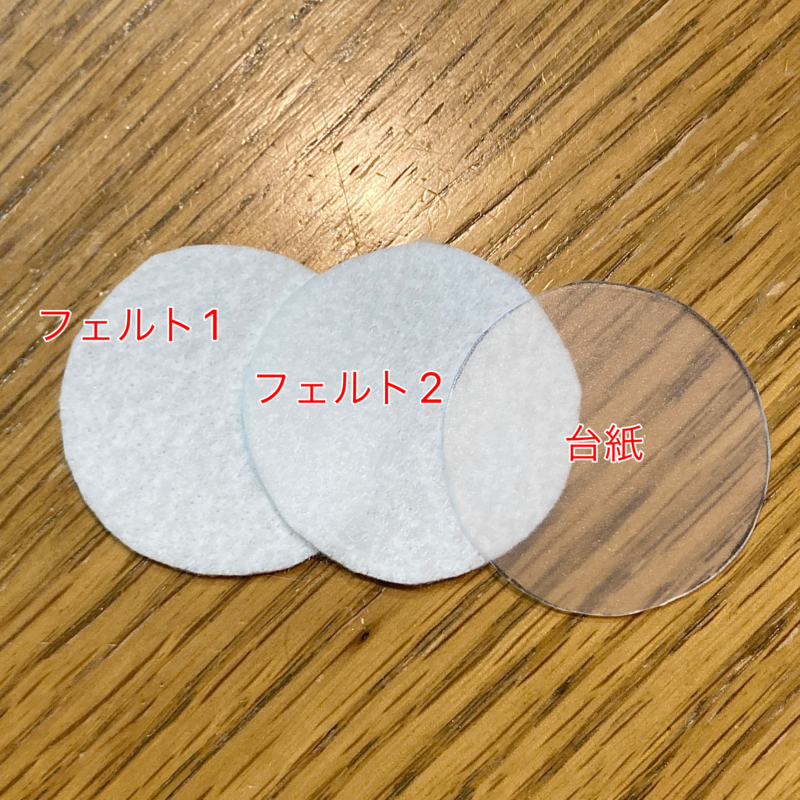

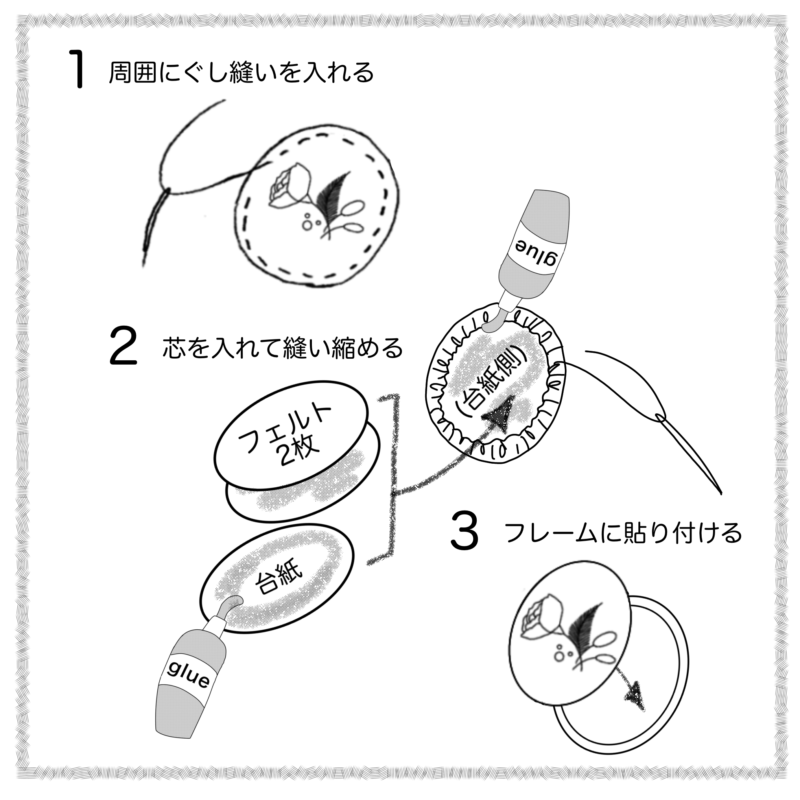

③刺繍部分は丸く抜いたパーツの上に貼り付けます。

2枚重ねになるので厚みが出すぎないよう、この部分のみイラストボードではなく樹脂芯を貼りました。

④表紙のパーツを全て貼りあわせたところ。背表紙部分は折り目の溝が綺麗に見えるように、紙や布を貼って整えました。

表から見るとこのような感じになりました!

表紙と背表紙の繋ぎ目を綺麗に見せるのがけっこう難しいです。

なんとなく本のようになってきましたね。

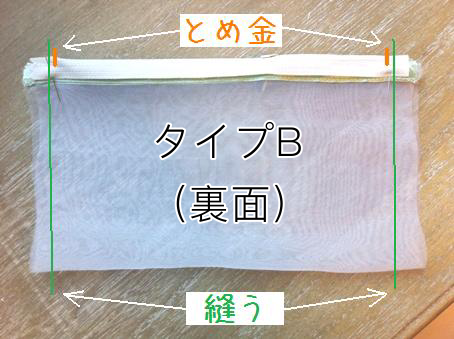

2 ファイル内部をつくる

①裏側のごちゃついた部分が隠れるように、ややしっかりめの紙を貼りつけます。

両面テープでところどころ付けていますが、ついていない部分が浮いて気になったので、全体にボンドなどを付けた方が良かったかもしれません…

②グレーの紙の上から、更に透かし柄の入った紙を貼って見た目を整えます。

紙が縮まないようにスティックのりでつけました。

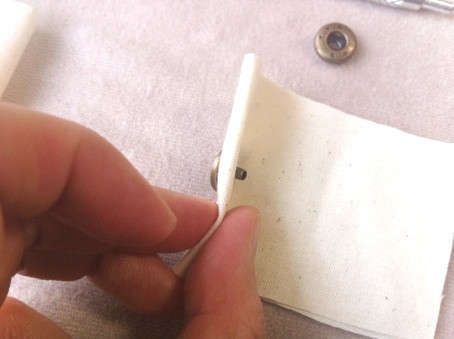

③中にファイルの金具を取り付けました。

金具はファイル本体に穴を開けてネジで止めていますので取り付け自体は簡単です。

これで完成となり、クリアファイルのリフィルや、ルーズリーフを入れることができるようになりました!

Finish!!

迷いながらの製作でしたが、想像どおりの仕上がりになり大満足です!

とっても高級感があり、使うのがもったいない( ᵒ̴̶̷᷄௰ᵒ̴̶̷᷅ )

とりあえず、集まった紙モノや絵ハガキの収納に使うことにしました。

Design variations

窓の形がちょっと変わった、うさぎのタイプも作りました。次回は、こちらの製作日記をお届けしますのでお楽しみに!